Ovide & les métamorphoses de l’Amour

« Je vivrai ! »

- Ovide

Fils d’Hésiode, Homère, Virgile et Lucrèce, père de Dante, Rabelais, Cervantès et Shakespeare, Ovide s’est proposé « de dire les métamorphoses des formes en des corps nouveau […] depuis les lointaines origines du monde ». L’histoire de l’humanité que fait Ovide est marqué par la variation des passions qui animent les dieux et les hommes.

Au-delà de la forme

Le monde que décrit Ovide est le nôtre, car les passions et sentiments qui le traverse sont immuables et dépasse le mouvement du monde physique. Les passions de l’âme s’expriment sans hiérarchie et en cela Ovide reprend l’idée de Pythagore, philosophe et mathématicien grec du VIe siècle avant J-C. pour qui tout est mouvement : « Rien ne périt, croyez-moi, dans le monde entier ; mais tout varie, tout change d’aspect ».

Ovide développe la doctrine de la métempsycose chère à Pythagore pour qui l’âme émigre d’un corps à l’autre, humains, animaux, végétaux, selon les lois du hasard. Ovide invente alors le terme de « métamorphose » (« au-delà de la forme ») pour parler des transformations et mutations que subissent hommes et femmes sous l’emprise de l’amour.

C’est Ovide qui donna à Shakespeare le matériau de Roméo et Juliette avec son mythe de Pyrame et Thisbé, l’histoire dramatique d’un couple de jeunes babyloniens dont l’amour se trouva condamné à ne pouvoir se vivre par le refus de leurs pères respectifs. Ils se donneront la mort sous un murier blanc, dont les fruits prendront la couleur rouge de leur sang.

Le tableau du monde et d’une époque

L’œuvre d’Ovide inspira fresques, sculptures et mosaïques aux artistes de l’Antiquité et le renouveau artistique de la Renaissance, dont le mouvement intellectuel s’est reconnu dans l’immense tableau peins par le poète latin. L’abondance, la sensualité et la variation des formes insuffla sa puissance à l’esprit baroque contre l’Europe catholique qui privilégiée les sujets religieux tournant autour de la vie des saints.

Le style baroque — qui doit son nom à une perle de forme irrégulière, barroco en portugais — fait l’éloge de l’illusion, du rêve, des allégories et des formes opulentes. A travers ce mouvement transparait une énergie propre à cette époque, qui est celle des Grandes Découvertes, de l’émulation philosophique et scientifique, ainsi que des guerres de religions.

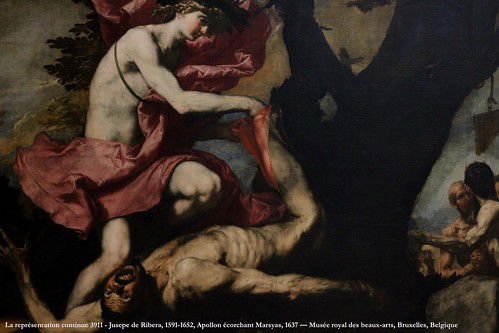

Peintre italien de l’époque, Le Caravage peint un Narcisse dont l’esprit a déjà abandonné son corps pour se confondre dans son reflet : « une illusion sans corps » rendue d’autant plus marquante par le style clair-obscur de la peinture. Inspiré par Le Caravage, Jusepe de Ribera peint quant à lui le faune Marsyas victime de son hybris (« démesure », « orgueil » en grec) pour avoir prétendu être meilleur musicien qu’Apollon (ce qui fut vrai, mais il ne vaut mieux pas vexer un dieu…). De Ribera nous montre le dieu lumineux accroupi au-dessus de sa victime, dépeçant calmement sa victime. Marsyas, défiguré par la douleur, jette un hurlement impuissant à son bourreau :

« Pourquoi m’arrache-tu à moi-même ? » […] En dépit de ses cris, la peau lui est arraché sur toute la surface de son corps ; il n’est plus qu’une plaie ; son sang coule de toutes parts ; ses muscles, mis à nu, apparaissent au jour ; un mouvement convulsif fait tressaillir ses veines, dépouillées de la peau ; on pourrait compter ses viscères palpitants et les fibres que la lumière vient éclairer dans sa poitrine.

La modernité du passé

Parasité par la psyrose ambiante — psychologie à l’eau de rose, très populaire sur les réseaux (a)sociaux — notre conception de l’amour est faussé par les fadaises post-modernes. L’amour est une souffrance, un arrachement à soi-même qui se vie et se subit. C’est ainsi que l’universalité de la pensée d’Ovide traverse les millénaires pour nous frapper de ses images. La force évocatrice de ses Métamorphoses insuffle de nouveaux horizons de pensées à notre imaginaire, et nous purge du vomi ambiant que déverse les « coach de vie » et de « développement personnel ».